2013年07月16日

カテゴリー:未分類

とよさか中高年教養大学で講義を担当★

本日は、新潟市北区のふれあいセンターに赴き、「とよさか中高年教養大学・郷土史の講座」第40回「公害と人間の未来」の講師を務めさせていただきました!

移動途中の初夏の田園風景…まるで絵画のよう♪

昨年度、大変お世話になった北宝隊・事務局次長の本間修一さんが、この講座の運営委員をご担当でいらっしゃって、そのご縁でお招きいただいたのです。

様々な活動に精力的に取り組まれている本間修一さん

講義自体は大変緊張したのですが、ご年輩の皆さんの温かい眼差しに助けられ、若干時間オーバーしつつ何とか終了…ご清聴いただき、誠にありがとうございました!

来月は、「新潟水俣病と北区の被害」と題して、環境と人間のふれあい館を訪問される予定です。それにしても、皆さんの郷土史の勉強に対する旺盛な意欲には頭が下がりました。私も(今日は休んで)明日から見習わせていただきたいと思いますm(__)m

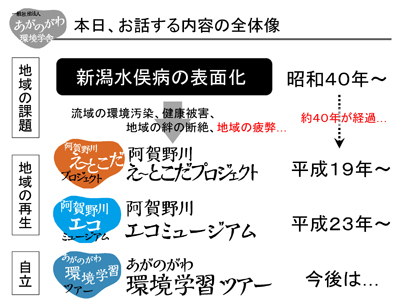

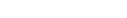

さて、本日の講義メニューは下記のとおりだったのですが、意外にも好評だったのは、新潟水俣病の発生経緯を解説したパートでした(※ちなみに、NPO関係者には地域づくりパートが人気)。この部分は通常、「旧昭和電工㈱鹿瀬工場の光と影をたどる環境学習プログラム」の一環として、学生さんなどに事前座学させていただく内容です。

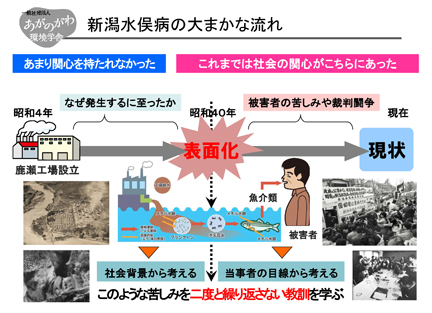

これまで社会の関心は、新潟水俣病が発生して以降の被害者の皆さんの苦しみや裁判闘争などに注がれ、メディアの報道もそこに偏っていました。そのため、公害学習でも、被害者の皆さんの苦しみに思いをはせ、行政や企業に対する社会正義を喚起させるスタイルの教育が主流でした。

それももちろん重要なのですが、こうした悲劇を二度と繰り返さない教訓を学ぶにはそれだけでは不十分だと考え、これまであまり社会から関心が持たれなかった「公害が発生するに至った経緯」を学べるようにした点が、このプログラムの最大の特徴です。そこでは公害発生に至る過程を当時の社会背景も含めて多様な視点から読み解くスタイルを採用しました。

具体的には、(加害・被害・第三者問わず)当事者の視点に立って「自分だったらどう振る舞ったらよいか」、社会背景も含めて洞察を深める学習機会を提供します。そのため、被害者の方々の視点だけでなく、鹿瀬工場内部の視点やその地域の人々の視点にも感覚的に入り込める仕様になっており、この環境学習プログラムを体験することで、様々な問題解決に際して社会全体に対する洞察力を養える第一歩になることを期待しています。

〔一社〕あがのがわ環境学舎では、講演依頼から「あがのがわ環境学習ツアー」の実施依頼まで(※料金要相談で)お受けしてますので、お気軽にご相談(TEL:0250-68-5424)ください!

コメントする