2012年03月26日

カテゴリー:未分類

「阿賀野川エコミュージアムを目指す流域再生フォーラム」へのご参加、大変ありがとうございました!

紙芝居「新潟水俣病との出会い~あき子ちゃんの夏休み自由研究~」の上演!

小田さんからご説明いただいた、蒸しかまど炊飯体験!

岩城さんからご説明いただいた、薪を燃料とする高燃焼効率のボイラー「ガシファイアー」で沸かした足湯体験!

昼食の説明をしてくださる農家民宿「いなか家」の加藤さん☆

- 安田瓦の粘土で漬けた「泥漬け」

**************************

当日の様子を、新潟NPO協会が運営するサイト「にいがたNPO情報ネット」の「トピックス」に掲載してもらいましたので、転記してご報告とさせていただきます☆

新潟水俣病に向き合い乗り越える流域づくりをテーマに、これまでの流域再生プロジェクトの成果を披露する「阿賀野川エコミュージアムを目指す流域再生フォーラム」が、3月25日、五泉市の咲花温泉佐取館にて開催された。今年で2回目となるフォーラムは、地元の企業や咲花温泉の協力のもと新潟県などが主催し、当日は60名近くの流域住民が参加した。

第1部では、公害を調べるため流域を駆け巡る女の子の成長を描いた紙芝居「新潟水俣病との出会い~あき子ちゃんの夏休み自由研究」を上演した後、フォーラムの事務局を務めるあがのがわ環境学舎から、現在進行中の2つの流域再生プロジェクトに関する説明が行われた。第2部からは、参加者は会場外の「咲花きなせ堤河床」に移動し、蒸しかまどを使った昔の炊飯体験や高効率の薪ボイラーで沸かした足湯体験を通じて、豊かさと引き換えに失われてきた阿賀の逸品や豊富にある森林資源などを、今後の流域再生にどう活かしていったら良いか探った。

午後の昼食は「阿賀野川上流と中流~食の交流会」と題し、流域独特の食文化を料理者の説明を交えながら参加者全員で味わった。上流域は「わっぱさみ」「ミズナの油炒め」など農家民宿の方々が作る郷土料理を中心に、中流域は地場産業に関係した珍しい郷土料理の数々が振る舞われた。特に安田瓦の粘土で茄子などを漬けた「泥漬け」は参加者の関心が高く、「どこで土を入手できるか」など質問が相次いだ。

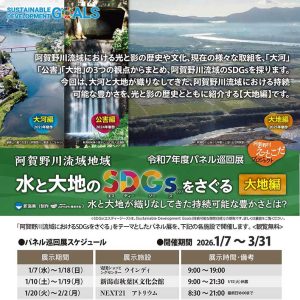

参加者からは「説明や理念だけでなく、流域独自の食文化の体験など交えてあって、流域再生が身近に感じられた」「こうした取組は地域の活性化に不可欠なので今後も継続してほしい」との声が聞かれ、流域の光と影の歴史や独自の文化などを振り返り、今後の流域の未来にどう活かしていくべきか考える一日となった。

コメントする